Eine todsichere Masche (von Philip K. Dick)

Ed Morris arbeitet auf Ganymed. Er hasst das tägliche Pendeln von der Erde zu Ganymed und zurück, die permanente Werbung und die aufdringlichen Roboter, die ihm ständig Waren verkaufen möchte. Er schlägt seiner Frau vor, nach Proxima zu emigrieren. Doch sie bleibt skeptisch. Am selben Abend drängt sich ihnen ein Vasrah auf, ein voll-automatischer selbst-regulierender Android (Haushalt). Er weigert sich zu gehen, bis er gekauft wird. Seine Aufdringlichkeit treibt Morris in den nächtlichen Wahnsinn. Er begibt sich in seinen Gleiter, um zu seiner Arbeit auf Ganymed zu fliegen. Doch der Vasrah verfolgt ihn, drängt ihn zum Kauf. Daraufhin setzt Morris Kurs auf Ganymed, obwohl er weiß, dass sein Schiff nicht in der Lage dazu ist, das System zu erreichen. Tatsächlich überhitzen die Maschinen, eine Explosion beschädigt den Vasrah und ein Feuer brennt aus. Morris ergibt sich resigniert, dem Flammentod muss aber entsetzt feststellen, dass ihm ein „ruhiger“ Tod nicht vergönnt ist: Der Vasrah belästigt ihn weiter mit Kaufangeboten.

Ed Morris arbeitet auf Ganymed. Er hasst das tägliche Pendeln von der Erde zu Ganymed und zurück, die permanente Werbung und die aufdringlichen Roboter, die ihm ständig Waren verkaufen möchte. Er schlägt seiner Frau vor, nach Proxima zu emigrieren. Doch sie bleibt skeptisch. Am selben Abend drängt sich ihnen ein Vasrah auf, ein voll-automatischer selbst-regulierender Android (Haushalt). Er weigert sich zu gehen, bis er gekauft wird. Seine Aufdringlichkeit treibt Morris in den nächtlichen Wahnsinn. Er begibt sich in seinen Gleiter, um zu seiner Arbeit auf Ganymed zu fliegen. Doch der Vasrah verfolgt ihn, drängt ihn zum Kauf. Daraufhin setzt Morris Kurs auf Ganymed, obwohl er weiß, dass sein Schiff nicht in der Lage dazu ist, das System zu erreichen. Tatsächlich überhitzen die Maschinen, eine Explosion beschädigt den Vasrah und ein Feuer brennt aus. Morris ergibt sich resigniert, dem Flammentod muss aber entsetzt feststellen, dass ihm ein „ruhiger“ Tod nicht vergönnt ist: Der Vasrah belästigt ihn weiter mit Kaufangeboten.

„Eine todsichere Masche“ präsentiert eine düstere Zukunftsversion. Hier durchsetzt kapitalistische Werbung alle Bereiche des öffentlichen Lebens, niemand ist vor ihr gefeit. Dick inszeniert dies, um Morris als einen müden und sinnentleerten Mann zu skizzieren, der in der Unberührtheit und Primitivität von Proxima eine Chance sieht, den Sinn des Lebens zu finden. Seine Frau ist durchaus skeptischer und nimmt die Werbung sowie die materialistische Gesellschaft anders war als ihr Mann. Diese Kulisse ist auch deswegen so einprägend, weil sie unserer heutigen Welt ähnelt. Wir werden zwar nicht auf offener Straße mit direkter Werbungsansprache belästigt (wohl aber mit vielen Werbebildern). Im Internet, das für viele eine Art zweite öffentliche Straße geworden ist, sieht dies ganz anders aus. Werbung ist hier viel präsenter – auch wenn sie sich durch Addblocker umgehen lässt.

Der Erzählkern der Geschichte konzentriert sich jedoch auf den Roboter, der Morris keine andere Chance mehr bietet als ihn zu kaufen. Hier geht die Werbeindustrie also einen Schritt weiter. Sie hat ausreichend Daten gesammelt, um zu erfahren, welche Produkte ihre Kunden brauchen und gehen nun dazu über, die Kunden gar nicht mehr vor die Wahl zu stellen, etwas zu erwerben oder nicht. Dieser Schritt ist noch nicht eingetreten. Trotzdem wirkt die Geschichte dadurch aus zwei Perspektiven gruselig. Auf der einen Seite ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Entwicklung als Folge der Datensammelwut der heutigen Zeit eintritt. Auf der anderen Seite ist die völlige Entmenschlichung des Prozesses, indem Morris sogar in seinem Freitod nicht vor Werbebotschaften geschützt ist, kaum zu ertragen. Dick führt hier vor, wie leblos Algorithmen wirken können: Morris kämpft gar nicht erst gegen seine Umgebung an, sondern resigniert umgehend. Seinen Traum, Proxima zu erreichen, verwirft er und wählt den Selbstmord – die Ausweglosigkeit ist total.

In einem Kommentar schrieb Dick zwei Jahrzehnte später, dass das Ende der von Fans als zu negativ kritisierten Erzählung tatsächlich zu düster ist. Der Roboter und der gebeutelte Morris hätten sich zusammentun sollen, das wäre das bessere Ende gewesen. Es ist nicht ganz klar, ob dies ein ironischer Witz auf Kosten seiner zu zimperlichen Leserschaft ist. Denn ein Happy End würde nicht zu dem totalitären Ton der Erzählung passen. Gleichzeitig würde solch ein Ende natürlich eine andere Lesart der Erzählung ermöglichen: Es obliegt letztendlich Menschen, wie sie das Verhältnis zum technologischen Fortschritt gestalten. Die heir geschilderte Zukunftsversion ist möglich, aber nicht unausweichlich – solange Menschen lernen, neue Anwendungen verantwortungsvoll zu nutzen.

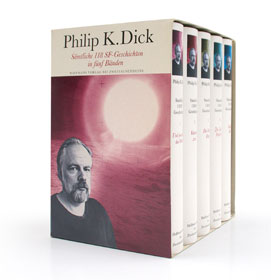

„Eine todsichere Masche“ (orig. „Salespitch“), geschrieben 1953, veröffentlicht 1954 im „Future“-Magazin ist auf Deutsch unter anderem im Band „Das Vater-Ding“ der Dick-Sammlung „Sämtliche 118 SF-Geschichten in fünf Bänden“ des Haffmans Verlag bei Zweitausendeins erschienen.