Der letzte Meister (von Philip K. Dick)

Edward Tolby ist mit seiner Tochter Silvia und seinem Kollegen Robert Penn im Auftrag der Anarchistischen Liga unterwegs. 200 Jahre zuvor hat die Liga im Angesichts des drohenden Atomtods alle Regierungen und ihre intelligenten Roboter überwältigt, alle Atombomben zerstört und im Anschluss jedwede politische Organisationsform verboten. Nun ziehen Liga-Agenten durch die Welt, um zu verhindern, dass die Menschheit wieder die Geisel von Regierungen und ihren Machtauseinandersetzungen wird. Die Agenten wissen jedoch nicht, dass ein Regierungsroboter überlebt hat: Bors hat sich ein kleines aber wohl organisiertes und prosperierendes Reich geschaffen. Nachdem ein Attentat – das Robert tötet – auf das Liga-Team misslingt, mobilisiert er seine komplette Armee. Dabei unterliegt er jedoch einem fatalen Trugschluss: Um erfolgreich zu sein, muss eine Armee einer weiteren Armee gegenüberstehen. Eine Armee gegen Edward und seine Tochter einzusetzen, erhöht die Gefahr für das Regime anstatt sie zu senken.

Edward Tolby ist mit seiner Tochter Silvia und seinem Kollegen Robert Penn im Auftrag der Anarchistischen Liga unterwegs. 200 Jahre zuvor hat die Liga im Angesichts des drohenden Atomtods alle Regierungen und ihre intelligenten Roboter überwältigt, alle Atombomben zerstört und im Anschluss jedwede politische Organisationsform verboten. Nun ziehen Liga-Agenten durch die Welt, um zu verhindern, dass die Menschheit wieder die Geisel von Regierungen und ihren Machtauseinandersetzungen wird. Die Agenten wissen jedoch nicht, dass ein Regierungsroboter überlebt hat: Bors hat sich ein kleines aber wohl organisiertes und prosperierendes Reich geschaffen. Nachdem ein Attentat – das Robert tötet – auf das Liga-Team misslingt, mobilisiert er seine komplette Armee. Dabei unterliegt er jedoch einem fatalen Trugschluss: Um erfolgreich zu sein, muss eine Armee einer weiteren Armee gegenüberstehen. Eine Armee gegen Edward und seine Tochter einzusetzen, erhöht die Gefahr für das Regime anstatt sie zu senken.

„Der letzte Meister“ spielt einen beachtlichen Gedanken durch. Angesichts der Gefähr der eigenen Auslöschung rebellieren die Bewohner aller Nationen gegen ihre Regierungen. Diese haben sich mittlerweile dank weit entwickelter Roboter zu effizienten Ordnungshütern aufgeschwungen. Doch auch die beste Organisation geht gegen den nicht kontrollierbaren Protest ihrer Bevölkerung in die Knie. Die Erzählung setzt 200 Jahre nach dem Ende aller Regierungen ein. Dieses Szenario ist ungemein faszinierend, erforscht es doch den radikalen Sieg einer Friedensbewegung die erkannt hat, dass Kriege nur verhindert werden können, wenn sich Menschen nicht mehr zu wehrbereiten Organisationen zusammenschließen können.

Dick zeichnet wieder einmal ein differenziertes Bild beider Seiten. Auf der einen Seite hat der Anarchismus große Armut geschaffen. Die Menschen können sich nicht mehr zusammenschließen, wodurch der Wirtschaftskreislauf natürlich zusammenbricht. Gleichzeitig ist die Liga eine Form der Organisation. Sie möchte zwar nicht herrschen, macht den Menschen kaum individuelle Vorschriften. Dennoch zerstört sie mit ihren Waffen jede Organisationsform, derer sie habhaft werden kann und sucht rastlos nach Hinterlassenschaften der alten Regierungen. Im Gegensatz zu dieser vorindustriellen Armut wirkt die Organisation, die Bors erschafft, reich. Hier hat die Technik überlebt, auch wenn es an Ersatzteilen fehlt. Gleichzeitig werden die Nachteile großer Organisationen umgehend deutlich. Bors Routinen berechnen eiskalt, dass man sich gegen die Anarchistische Liga verteidigen muss. Dafür greift er auf alte Konzepte zurück und schafft eine konventionelle Armee, die er selbstverständlich mit Massenvernichtungswaffen ausrüstet. Die Idee, für den Fall der Fälle unbedingt auch den Gegner mit in den Abgrund ziehen zu können, überlebt in dem 200 Jahre alten Roboter. Außerdem wird er, je mehr seine Schaltkreise verfallen, immer paranoider. In seinen Todesurteilen zeigt Dick, dass Regierung immer auch bedeutet, dass eigene Schicksal und eigen Entscheidungen einer bürokratischen Instanz zu überlassen. In der anarchistischen Version ist das Schicksal wiederum deutlich weniger vorhersehbaren Zufällen überlassen (denn selbst bürokratische Willkür ist noch berechenbarer als natürliche Willkür). Der Leser ist daher während der Erzählung permanent gespalten zwischen den Nachteilen des Lebens, das er kennt und der anarchistischen Version.

Diese Gedanken werden durch eine actionreiche und lehrreiche Infiltration der Bors-Organisation durch Edward ergänzt. Sie zeigt, wie ein Individuum die stärkste Armee umgehen kann. In einer starken Hierarchie reicht es manchmal, den Kopf auszuschalten, um die Maschine zu stoppen. Während dies für Tempo sorgt, sind die Intrigen um Bors genau so spannend. Der Roboter wird langsam misstrauisch und verdächtigt sein Umfeld, ihn auslöschen zu wollen. Dabei verurteilt er ausgerechnet seinen treuesten Diener zum Tode, nicht aber eine tatsächliche Bedrohung in seinem Umfeld. Dieses Beispiel bürokratischer Willkür baut nicht nur Spannung auf, sondern führt auch zu einer gelungenen Schlusspointe. Abgerundet werden diese unterhaltsamen Erzählmechanismen mit den leichten Zweifeln Silvias (Edwards Tochter), die sich fragt, ob man nach 200 Jahren immer noch all Regierungen vernichten muss.

Zusammen sorgen diese Elemente dafür, dass „Der letzte Meister“ nicht nur eine überzeugende Reflexion über eine alternative Regierungsform ist, sondern auch mit lebendigen, identifizierbaren Charakteren und einer temporeichen und spannenden Handlung ausgestattet ist. Menschen rivalisieren und werden organisiert vermutlich immer miteinander konkurrieren. Dick lässt einen nach dieser Geschichte mit der eindringlichen Frage zurück, unter welchen Umständen ein Verlust an Wohlstand im Austausch für ein möglicherweise individuell unsichereres, dafür aber global friedlicheres und freieres Leben gerechtfertigt ist. Diese Balance zwischen individueller Sicherheit und Freiheit wird wohl immer aktuell bleiben.

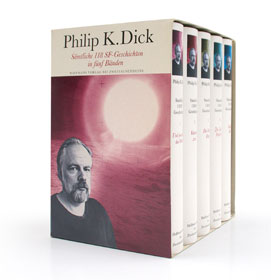

„Der letzte Meister“ (orig. „The Last Master / Protection Agency“), geschrieben 1953, veröffentlicht 1954 im Magazin „Orbit Science Fiction“ ist auf Deutsch unter anderem im Band „Das Vater-Ding“ der Dick-Sammlung „Sämtliche 118 SF-Geschichten in fünf Bänden“ des Haffmans Verlag bei Zweitausendeins erschienen.